среда, 30 апреля 2025 г.

Роботехническая автоматизация, управление документами и крах модели жизненного цикла, часть 1

Переосмысление стратегического управления в эпоху автоматизации

Скрывающаяся в расширяющейся «тени» автоматизации в целом, роботехническая автоматизация технологических процессов и производств (Robotic Process Automation, RPA) меняет способы функционирования организаций и способы создания, управления и запоминания информации обществом. Роботехническая автоматизация (RPA), которая использует программных ботов, обученных выполнять повторяющиеся, основанные на правилах задачи, стала распространённым инструментом оперативной деятельности организаций. Она используется для заполнения электронных таблиц, маршрутизации форм, выявления аномалий и извлечения знаний и представлений, - и всё это в масштабах и на скоростях, намного превышающих человеческие возможности.

Хотя RPA-автоматизация давно уже применяется для решения деловых задач, на её последствия для управления документами и информацией обращалось гораздо меньше внимания. Сейчас мы вступаем в эпоху, когда не люди, а боты всё чаще становятся основными создателями транзакционных документов. Эти перемены выявляют критические по важности недостатки в том, как мы понимаем управление документами. В частности, RPA-автоматизация ставит под сомнение адекватность традиционной модели жизненного цикла документов и подчеркивает актуальность более целостной и многогранной модели континуума документов.

Мой комментарий: Я скептически отношусь к попыткам «похоронить» идеологию жизненного цикла документов на основании каких-то «высоконаучно-философских» соображений. На практике всё зависит от того, с какими документами мы имеем дело и для каких целей они используются. Некоторые виды документов (например, практически вся традиционная организационно-распорядительная документация, бухгалтерская документация и др.), у которых период активного использования в деловой деятельности ограничен, после чего документы про большей части сохраняются во исполнение законодательно-нормативных требований и в качестве исторической памяти, как укладывались, так и в будущем будут вполне укладываться в рамки модели жизненного цикла – просто потому, что эта модель отражает то, что происходит с этими документами в реальной жизни. Есть иные виды документов (научно-техническая документация, медицинские документы и т.п.), которые и раньше, когда RPA ещё не изобрели, толком не вписывались в модель жизненного цикла – потому, что многие из них активно используются в деловой деятельности очень и очень долго, пока существует объект/субъект, а нередко и дольше; и могут непрерывно пополняться и уточняться с течением времени.

От ботов к документам: Проблема стратегического управления

RPA-системы производят огромные объемы документов: это, например, журналы аудита, подтверждающие квитанции, отчеты с большим количеством метаданных и деревья принятия решений. Однако за простотой их использования скрывается сложность стратегического управления ими. Боты могут создавать документы вне корпоративных систем, опускать критически важные метаданные или же не обеспечивать назначение и отслеживание надлежащих сроков хранения. Во многих случаях RPA функционирует «на периферии», автоматизируя работу в отсутствие учитывающих конкретные обстоятельства защитных мер, которые бы обеспечивали аутентичность документов, их надёжность и пригодность к использованию во времени.

Еще более тревожным является то, что при такой автоматизации нередко отсутствует формальная структура подотчётности. Кто несёт ответственность в случае, когда бот неправильно обрабатывает заявление гражданина на получение пособия - проектировщик рабочего процесса, ИТ-администратор или же специалист по управления документами, с которым никто никогда не советовался? Такая неоднозначность делает потребность в надёжном стратегическом управлении документами очевидной и срочной.

Модель жизненного цикла: Иллюзия, ограниченная временем

Традиционная модель жизненного цикла документов организует управление документами на последовательных стадиях создания, использования и уничтожения/передачи на архивное хранение. Данная модель предполагает своего рода линейность процессов управления: документ рождается, работает и в конечном итоге уничтожается или архивируется.

Мой комментарий: Это самый простой и возможно, самый распространённый на практике вариант жизненного цикла документов – однако далеко не единственный! У специфических видов документов жизненный цикл может быть более сложным, включать больше этапов и/или рекурсию, использование документов по иному назначению и т.п.

RPA-авто делает эту модель неадекватной. Боты могут непрерывно создавать документы, часто вне формальных рабочих процессов. Некоторые документы могут иметь краткосрочную ценность для оперативной деятельности, но при этом - долгосрочную ценность в качестве доказательную. Границы между созданием и использованием документа или между использованием и окончательным уничтожением/передачей уже не являются столь чёткими, как раньше.

Модель жизненного цикла также опирается на дискретные процессы передачи документов между системами и хранителями. Переход на очередную стадию жизненного цикла - от создания к активному использованию, а затем к архивному хранению - представляется как переход документов от одного ответственного действующего лица к другому. Когда, однако, боты являются и создателями, и обработчиками документов; и когда рабочие процессы функционируют непрерывно – такого рода передачи уже не происходят. Что происходит, если документ никогда официально не декларируется (регистрируется), или если ни один человек не участвует в экспертизе его ценности?

Мой комментарий: С моей точки зрения, вопросы здесь поставлены неверно. Этапы жизненного цикла конкретных видов отражают реальные особенности связанной с этими документами деловой деятельности, а также относящиеся к ним законодательно-нормативные требования, контрактные обязательства, общественные ожидание и т.п. Эти особенности могут быть связаны с видами обработки, правами доступа, ответственными хранителями и т.п. Наличие единой системы обработки не обязательно меняет состав этапов – так, объединение создания, оперативного использования и длительно хранения электронных документов в рамках одной системы не отменяет наличие этапов создания, активного использования, ведомственного и архивного хранения.

Также не относятся к делу вопросы регистрации и установления сроков хранения. Например, при наличии чётко сформулированных законодательно-нормативных и корпоративных требований сроки хранения большинства документов можно прекрасно устанавливать и отслеживать и без участия человека.

(Окончание следует, см. http://rusrim.blogspot.com/2025/05/2.html )

Эндрю Поттер (Andrew Potter)

Источник: сайт Substack

https://substack.com/inbox/post/160812876?r=5cqz6j

Установлен особый порядок направления обращений граждан в форме электронного документа в органы ФСБ

Федеральная служба безопасности России приказом от 04 марта 2025 года №102 установила «Особый порядок направления обращений граждан в форме электронного документа в органы федеральной службы безопасности и их должностным лицам, а также направления ответов на такие обращения, уведомлений». Приказ вступил в силу с 30 марта 2025 года.

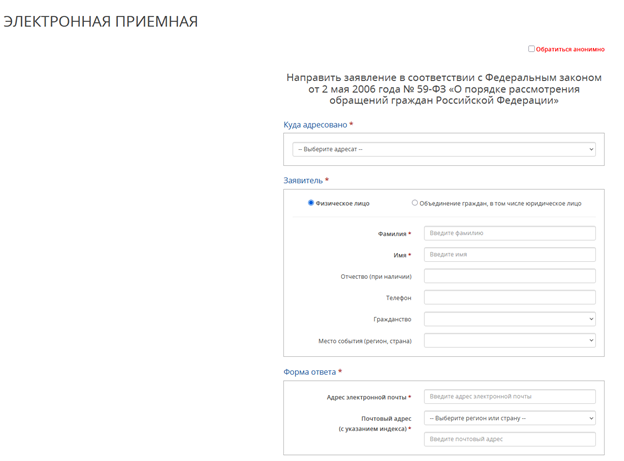

Обращения граждан в форме электронного документа направляются в органы ФСБ и их должностным лицам с использованием официального сайта ФСБ России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( http://www.fsb.ru/ ) (п.1).

Обращение автоматически формируется на основе информации, вводимой гражданином в поля формы, размещенной на официальном сайте (п.2).

Обязательными для заполнения являются следующие поля формы, размещенной на официальном сайте (п.3):

- Фамилия;

- Имя;

- Адрес электронной почты;

- Почтовый адрес.

Мой комментарий: Обратите внимание, что в правом верхнем углу формы есть поле «обратиться анонимно», выделенное красным. При проставлении отметки об анонимности заполнять поля не требуется; можно сразу писать обращение - но всплывает предупреждение о том, что в таком случае обращение «не будет рассматриваться как обращение гражданина, требующее официального ответа».

Ответы в форме электронного документа или уведомления направляются по адресам электронной почты, указанным в обращениях граждан, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящего Особого порядка (п.4).

В целях обеспечения безопасности граждан в связи с их обращениями в органы безопасности и к должностным лицам, ответы форме электронного документа или уведомления по решению руководителей, начальников органов безопасности или уполномоченных ими должностных лиц органов безопасности направляются по почтовым адресам, указанным в обращениях граждан (п.5).

Источник: Консультант Плюс

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=500484

вторник, 29 апреля 2025 г.

Движение по пути цифровой трансформации: Стратегии и проблемы

Действующие в различных отраслях компании всё больше осознают важность цифровой трансформации для сохранения своей конкурентоспособности и удовлетворения эволюционирующих ожиданий клиентов. Этот процесс предусматривает интеграцию цифровых технологий во все сферы деловой деятельности, что кардинально меняет то, каким образом организации функционируют и приносят пользу своим клиентам.

Одной из ключевых стратегий, которые используются компаниями, является внедрение технологий коллективной (совместной) работы ( https://technologymagazine.com/top10/top-10-digital-transformation-strategies ). «Внедрение инструментов, облегчающих удалённую работу и улучшающих информационный обмен, в последние годы ускорилось, начиная от инструментов для проведения видеоконференций и платформ управления проектами до обмена информацией через доску сообщений (whiteboarding) и программного обеспечения для совместной работы с документами». Этот сдвиг не только позволяет не только повысить производительность, но и даёт возможность использовать гибкие графики работы — тенденция, которая набрала значительную силу в последние годы.

Многие организации также используют искусственный интеллект (ИИ) и автоматизацию для оптимизации процессов и сокращения операционных расходов ( https://www.flexy.global/resources/digital-transformation/digital-transformation-embracing-the-future-of-business-in-2024 ). «Компании используют ИИ для сокращения своих операционных расходов (operational expenditure, OPEX) посредством управления своими ресурсами и расходами, в то время как алгоритмы машинного обучения помогают анализировать большие объёмы данных с целью для поиска подходящих решений». Такой подход даёт компаниям возможность сфокусировать внимание на высокоценных задачах, одновременно автоматизируя однообразные, повторяющиеся процессы.

Еще одним ключевым аспектом цифровой трансформации является акцент на аналитику данных и на облачные вычисления. Компании всё больше полагаются на эти технологии для выработки идей и получения знаний, для улучшения процесса принятия решений и повышения удобства работы и удовлетворённости клиентов ( https://www.veritis.com/blog/10-key-digital-transformation-trends-2024/ ). «Облачные решения для хранения данных и решения для поддержки коллективной работы становятся всё более привычной частью деятельности отрасли архитектуры, проектирования и строительства (architecture, engineering, and construction, AEC)».

Однако движение по пути цифровой трансформации не обходится без трудностей. Многие организации сталкиваются с устаревшими системами, культурным сопротивлением и с необходимостью повышения квалификации своих сотрудников. Чтобы решить эти проблемы, компании используют такие стратегии, как разработка удобных для пользователя цифровых систем, увеличение выделяемого на исследования и разработки финансирования, и приём на работу талантливых сотрудников, чьи знания и навыки соответствует текущим потребностям организации ( https://www.imd.org/blog/digital-transformation/digital-transformation-strategies-part-1/ ).

Цифровая трансформация представляет собой непрерывный процесс, требующий всесторонней стратегии, инвестиций в технологии и компетентных сотрудников, а также готовности адаптироваться к меняющейся динамике рынка. По мере того, как компании продолжают идти по этому пути, наилучшие возможности для процветания в мире, который становится все более цифровым, будут иметь те из них, что успешно интегрирует цифровые технологии во все аспекты своей деловой деятельности.

Дик Вейсингер (Dick Weisinger)

Источник: блог компании Formtek

https://formtek.com/blog/navigating-the-digital-transformation-journey-strategies-and-challenges/

Информирование граждан об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста

Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) приказом от 27 декабря 2024 г. №2683 утвердил административный регламент по предоставлению государственной услуги «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста».

Результатом предоставления услуги является документ, содержащий сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста (рекомендуемый образец приведен в приложении №2 к настоящему Административному регламенту) (п.9).

Результат предоставления услуги может быть получен (п.10):

- в территориальном органе Фонда пенсионного и социального страхования РФ (территориальный орган Фонда);

- в МФЦ;

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Единый портал);

- посредством почтовой связи;

- по адресу электронной почты заявителя (его представителя).

Максимальный срок предоставления услуги составляет 3 рабочих дня со дня регистрации в территориальном органе Фонда запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, в том числе посредством почтовой связи, либо в МФЦ. При подаче запроса посредством Единого портала услуга предоставляется в режиме реального времени в день регистрации запроса и документов в Социальном фонде России в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (п.11).

Запрос, поступивший в территориальный орган Фонда, регистрируется в день его поступления (п.20). Запрос, поступивший посредством почтовой связи или из МФЦ, регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

Территориальный орган Фонда, МФЦ отказывают в приеме запроса и документов при наличии следующих оснований (п.53)

- Личность законного представителя заявителя не установлена;

- Личность заявителя не установлена;

- Полномочия законного представителя заявителя не подтверждены.

Способами установления личности заявителя (представителя заявителя) являются (п.69):

- В территориальном органе Фонда - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;

- В МФЦ - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;

- При подаче запроса посредством Единого портала - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации», электронная подпись представителя заявителя …

Мой комментарий: Обращает на себя внимание на то, что Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в своем административном регламенте предусмотрел несколько вариантов взаимодействия с гражданами и их представителями. Кроме того, он установил, каким образом будет проходить установление личности заявителя.

Источник: Консультант Плюс

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=502453

понедельник, 28 апреля 2025 г.

Обеспечение долговременной сохранности технологий и результатов искусственного интеллекта

Учёным будущего потребуется долговечная электронная документальная история технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как нам эффективно обеспечить сохранность истории быстро эволюционирующего искусственного интеллекта?

Как специалист библиотечного дела, специалист по технологиям и организатор сообществ, поработавший в таких учреждениях, как «Интернет-архив» (Internet Archive), Библиотека Конгресса США и университетские исследовательские библиотеки, - я считаю обеспечение долговременной сохранности ИИ ключевой по важности проблемой, которая во многом остается нерешённой. Как можно понять процесс развития общества, не имея постоянного доступа к какой-либо версии инструментов, фундаментальным образом влияющих на то, как производятся знания в наше время?

Мой комментарий: Со своей стороны отмечу, что традиционно при разработке и внедрении инновационных технологий все усилия направляются на достижение желаемых результатов в краткосрочной перспективе, и мало кто задумывается о том, что будет происходить хотя бы через 10 лет. Так, при всём ажиотаже вокруг машинного обучения, практически никто сейчас не думает о том, как через 5-10 лет, когда устареют внедряемые в настоящий момент информационные системы, мигрировать с успешных, но устаревших ИИ-систем на новые, не создавая всё с нуля. Не продумывается также сохранение обученных ИИ-моделей в качестве ключевой научно-технической документации…

Обеспечение долговременной сохранности ИИ

Основные практики обеспечения долговременной сохранности электронных материалов (электронной сохранности - digital preservation), такие как проверка неизменности (fixity), хранение экземпляров данных в географически распределенных местах и требование сохранять данные, по мере возможности, в открытых форматах, закладывают хороший фундамент для усилий по обеспечению долговременной сохранности ИИ.

Эффективное обеспечение сохранности ИИ, однако, зависит от решения ряда вопросов. Когда мы говорим о долговременной сохранности ИИ, что в первую очередь мы понимаем под этим? Говорим ли мы об обеспечение сохранности в архивном смысле (делая акцент, например, на сохранение документов о том, как принимались решения), или же мы также подразумеваем под этим сохранение моделей и обучающих данных?

Как нам следует документировать ИИ, чтобы способствовать его долговременному использованию? Достаточно ли подхода «карты модели» (Model Card, см. https://huggingface.co/docs/hub/model-cards ) компании Hugging Face (американская компания, разрабатывающая инструменты для создания приложений с использованием машинного обучения – Н.Х.) к описанию ИИ и машинного обучения (когда, например, захватываются такие характеристики, как тип модели, язык, лицензия, сведения о предвзятости, риски и ограничения), или же для обеспечения долговременной сохранности требуется иной стандарт курирования?

Если обучающие данные играют ключевую роль при оценке производительности ИИ, то все ли обучающие данные должны быть сохранены? Учитывая существующую в настоящий момент неопределенность в международной среде авторских прав, а также проблемы защиты персональных данных, не следует ли сфокусировать усилия на сохранении информации об обучающих данных, а не на самих обучающих данных? Какие объёмы данных предположительно нам придётся сохранять? Достаточно ли обеспечить сохранность на уровне битов (которая обеспечивает неизменность файлов, однако не гарантирует возможность использования этих файлов в будущих технических средах), или же потребуется эмуляция (что подразумевает использование программного обеспечения для имитации устаревших технических сред)?

Какие стратегии следует использовать для компенсации негативного воздействия усилий по сохранению ИИ на окружающую среду? Сколько стоит обеспечение долговременной сохранности ИИ? Какие модели жизнеспособности следует рассматривать для поддержки долговременной сохранности ИИ?

Какие существенные свойства ИИ необходимо сохранить, чтобы этот ИИ был полезен в будущем?

Партнерства по обеспечению долговременной сохранности ИИ

Учитывая давнюю вовлеченность своих учреждений во внедрение ИИ, библиотекари Университета Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University) и Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) активно участвуют в проектах, которые могут способствовать усилиям по обеспечению долговременной сохранности ИИ. Потенциально в рамках усилий по сохранению ИИ могут также быть задействованы современные сервисы обеспечения долговременной сохранности (где лидирующую роль играют библиотеки) и сообщества, такие как EaaSI («Эмуляция как сервисная инфраструктура» - Emulation as a Service Infrastructure), LOCKSS (проект «Множество копий гарантирует сохранность» - Lots of Copies Keep Stuff Safe, о нём также см. подборку постов http://rusrim.blogspot.com/search/label/LOCKSS - Н.Х.) и Коалиция по электронной сохранности (Digital Preservation Coalition, DPC). Каждое из них демонстрирует способность исследовательских библиотек разрабатывать политики и практики, создавать сообщества и инфраструктуру, которые обеспечивают долговременную сохранность и пригодность к использованию данных.

Партнерства по обеспечению долговременной сохранности между поставщиками ИИ-сервисов и учреждениями памяти, такими как исследовательские библиотеки, могут помочь с обеспечением сохранности ИИ. Говоря несколько упрощённо, поставщики ИИ-сервисов, как правило, сосредотачивают своё внимание на разработке и поддержании передовых, максимально полезных версий инструментов, в то время как исследовательские библиотеки, как правило, фокусируют своё внимание на постоянном поддержании ряда объектов ввиду их внутренне присущей и/или артефактной ценности.

Это означает, что исследовательские библиотеки обеспечиваю своим пользователям полезную отдачу отчасти за счет обеспечения долговременного доступа к основным версиям объектов, с тем, чтобы мы могли лучше оценить их воздействие на общество в периоды их использования. Если ИИ является основным столпом Четвертой промышленной революции, то, по-видимому, нам следует попытаться создать максимально полную и долговечную документальную историю этой технологии и её влияния на общество.

На практике имеет смысл начать с сохранения ИИ с открытым исходным кодом, - хотя сохранение ИИ с закрытым исходным кодом, безусловно, также должно быть частью этих усилий, где это возможно. Возможно, триггером усилий по обеспечению долговременной сохранности ИИ с закрытым исходным кодом послужит его вывод из эксплуатации. Тем временем продолжаются дебаты о том, что представляет собой ИИ с открытым исходным кодом, несмотря на активные усилия по формализации данного определения. Анализ условий использования от самопровозглашенных поставщиков ИИ-сервисов с открытым исходным кодом, таких как Meta и Hugging Face, показывает отсутствие каких-либо обязательств по обеспечению долговременной сохранности ИИ. Это не сулит ничего хорошего для понимания событий настоящего времени в будущем.

Существуют прецеденты создания межсекторальных партнёрств по обеспечению долговременной сохранности, из которых нам следует извлечь уроки. Ранее возникшие партнерства занимались такими вещами, как передача научных данных в большую цифровую библиотеку, а кодов - в европейское хранилище данных. Характеристики партнёрств могут различаться, однако для того, чтобы иметь возможность масштабирования, они должны в качестве общей черты включать предоставление сервисам долговременной сохранности соответствующих уровней финансовой поддержки от поставщиков ИИ-сервисов. Федеральная политика и инвестиции (в США – Н.Х.) также должны непосредственным образом принимать во внимание потребности в обеспечении долговременной сохранности ИИ.

Помимо этого, филантропия, безусловно, в состоянии сыграть важную роль в обеспечении сохранности ИИ. Фонд Патрика Макговерна (Patrick J. McGovern Foundation), сеть Омидьяра (Omidyar Network), фонды Макартура и Форда, а также такие проекты, как Current AI («Текущий ИИ»), уже продемонстрировали свою приверженность обеспечению ответственной разработки и развертывания ИИ. Логично, что предпосылкой для достижения этой цели является обеспечение того, чтобы ИИ оставался доступным для изучения и инспекции на постоянной основе.

Нам предстоит работа по согласованию усилий исследовательских библиотек, поставщиков ИИ-сервисов, филантропии и разработчиков политик, чтобы они могли сотрудничать в области обеспечения долговременной сохранности ИИ. Такое согласование будет иметь ключевое значение для ресурсного обеспечения стабильного перехода ИИ от стадии максимальной полезности к артефактному состоянию, в котором он будет доступен для будущих исследований. Долговременная сохранность ИИ может и должна быть обеспечена.

Томас Падилья (Thomas Padilla)

Источник: сайт Inside Higher Ed (IHE)

https://www.insidehighered.com/opinion/views/2025/04/04/ai-preservation-unaddressed-challenge-opinion

Будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ

Федеральный закон от 1 апреля 2025 года № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внёс изменения в следующие федеральные законы:

- «О банках и банковской деятельности»;

- «О защите прав потребителей»;

- «О федеральной службе безопасности»;

- «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- «О государственной охране»;

- «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- «О связи»;

- «О кредитных историях»;

- «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

- «О Следственном комитете Российской Федерации»;

- «О полиции».

Статья 1 регламентирует создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (ГИС), которая создается в целях:

- Оперативного предупреждения, выявления и пресечения правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационных и коммуникационных технологий;

- Организации взаимодействия органов и организаций при выявлении и пресечении противоправных действий и принятии мер противодействия им, при выявлении информации, направленной на введение в заблуждение, и ограничении доступа к такой информации (ч.1).

Положение о ГИС противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, утверждается Правительством РФ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности (п.2). Её оператором является Мицифры (п.3).

Правительством Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности устанавливаются:

- Перечень информации, обрабатываемой в ГИС;

- Порядок включения информации в ГИС и исключения информации из нее;

- Перечень лиц, предоставляющих в ГИС информацию;

- Порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в ГИС.

В ГИС осуществляется хранение полученной в порядке, установленном Правительством РФ по согласованию с ФСБ, информации о лицах, совершивших противоправные действия с использованием сети связи общего пользования, в том числе информации об абонентских номерах, используемых в целях совершения противоправных действий с использованием сети связи общего пользования (п.5).

Пользователями ГИС являются (п.6):

- Генеральная прокуратура РФ;

- Следственный комитет РФ;

- Центральный банк РФ;

- Кредитные организации;

- Операторы связи;

- Федеральные органы исполнительной власти и организации, перечень которых утверждается Правительством РФ.

Порядок взаимодействия государственных органов и организаций с ГИС, устанавливается Правительством РФ по согласованию с ФСБ (п.7).

Мой комментарий: Статья 1 вступит в силу с 1 марта 2026 года, так что у государственных органов есть время на разработку ГИС и подготовку подзаконных нормативно-правовых актов.

Источник: Консультант Плюс

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=502182

воскресенье, 27 апреля 2025 г.

ИСО и МЭК: Новый проект ISO/IEC AWI 27560 «Технологии защиты персональных данных – Структура информации в документе о согласии на обработку ПДн»

Стандарты в разработке: ISO/IEC AWI 27560 «Технологии защиты персональных данных – Структура информации в документе о согласии на обработку ПДн» (Privacy technologies — Consent record information structure)

Работа над проектом ISO/IEC AWI 27560 (см. https://www.iso.org/standard/91775.html ) в настоящее время ведётся в рамках технического подкомитета SC27 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита неприкосновенности частной жизни» (Information security, cybersecurity and privacy protection) Объединенного технического комитета ИСО/МЭК JTC1. Новый стандарт заменит одноимённые технические спецификации ISO/IEC TS 27560:2023.

Этот будущий стандарт определяет интероперабельную, открытую и расширяемую информационную структуру для документирования согласия субъектов персональных данных (ПДн) на обработку ПДн. Задачей документа является поддержка:

- Предоставления субъекту ПДн документа о согласии,

- Обмена информацией о согласии между системами,

- Управление полным жизненным циклом документированного согласия.

Сегодня организации прилагают усилия для соблюдения в глобальном масштабе законодательно-нормативных требований в отношении защиты персональных данных, и проект ISO/IEC AWI 27560 обеспечивает структурированный и стандартизированный подход к документированию согласий и управлению ими. Это является ключевым шагом на пути к повышению прозрачности, интероперабельности и подотчетности в системах управления неприкосновенностью частной жизни (защитой ПДн).

Уже идёт работа над проектом рабочей группы (WD). Заинтересованным сторонам в сфере защиты ПДн, стратегического управления данными и обеспечения интероперабельности систем следует внимательно следить за ходом этого проекта.

Энди Поттер (Andy Potter)

Источник: сайт LinkedIn / сайт ИСО

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7314379457828413441

https://www.iso.org/standard/91775.html

Росстандарт: Опубликован стандарт ГОСТ Р 71998-2025 «Определение качества ИТ-услуг»

Стандарт разработан ООО «Информационно-аналитический вычислительный центр» (ООО ИАВЦ) и Комиссией Российской академии наук по техногенной безопасности; внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 022 «Информационные технологии».

Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений технических спецификаций ISO/IEC TS 25025:2021 «Информационные технологии - Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE) - Измерения качества ИТ-услуг» (Information technology - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Measurement of IT service quality), см. https://www.iso.org/standard/74569.html и https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:74569:en .

Во вводной части стандарта отмечается:

В общем случае проблематика определения и измерения качества ИТ-услуг, его отслеживания в жизненном цикле систем и ПО и поддержания приемлемого качества на должном уровне связана с решением задач создания, эффективного функционирования и развития сложных систем (например, согласно требованиям федеральных законов:

- при разработке, функционировании и развитии народнохозяйственных, инженерно-технических, энергетических, транспортных систем, систем связи и коммуникаций;

- развитии критических технологий (например, компьютерного моделирования; информационных и когнитивных технологий: технологий информационных, управляющих, навигационных систем; технологий и программного обеспечения распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем; технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды);

- технической диагностике, управлении ресурсом эксплуатации критически важных объектов и систем;

- разработке, функционировании и развитии топливно-энергетического комплекса, нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, электроэнергетики, трубопроводного транспорта;

- проведении исследований по снижению экономических, экологических и социальных ущербов от природных и природно-техногенных катастроф и нарушений качества, безопасности и эффективности критически и стратегически важных систем.»

Содержание стандарта следующее:

Предисловие

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

4.1. Цель определения качества

4.2. Примеры показателей качества ИТ-услуг и их применения

Приложение А (справочное): Типовые показатели, модели и методы прогнозирования рисков

Приложение Б (справочное): Рекомендации по определению допустимых вероятностных значений рисков

Приложение В (справочное): Рекомендации по перечню методик системного анализа

Библиография

Источник: сайт Росстандарта

https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&id=265966

суббота, 26 апреля 2025 г.

Ответ Лючии Стефан на посты «экспертов» в области стратегического управления информацией

Недавно я наткнулась на ряд постов, написанных экспертами по стратегическому управлению информацией (Information Governance). Один из них ругал пользователей за то, что им «чересчур» нравится иерархическая структура дел, а не его собственное структурирование информации «с песнями и плясками». Другой эксперт предлагал дрессировать пользователей, как собак, на выполнение задач управления документами - предположительно, для того, чтобы облегчить бремя «настоящих» специалистов по управлению документами.

Я хочу напомнить тем «специалистам-практикам», которые проводят больше времени в качестве докладчиков на конференциях и авторов подкастов или же занимаясь изобретением новых теорий классификации информации, чем они работают в организациях, о том, что обычные пользователи - очень занятые люди. У них большая загрузка в ходе выполнения той работы, для которой их наняли. Им платят не за то, чтобы они облегчали работу специалистов по управлению документами или изучали сложные теории управления информацией с тем, чтобы затем управлять документами, с которыми они работают.

Роль специалиста по управлению корпоративной информацией/документами заключается в том, чтобы поддерживать пользователей в выполнении их задач по организации информации, причём таким образом, чтобы организация получала от этого пользу, а пользователи не были перегружены работой. Этот специалист может принимать участие в управлении изменениями, используя различные методы информационного обмена для распространения передового опыта или помогая пользователям внедрять наилучшие способы управления информацией. Сопротивление пользователей гораздо более распространено, чем принято считать, особенно когда их заставляют осваивать сложный набор задач.

Кроме того, к большому раздражению некоторых гуру управления информацией, организации работают с изолированными хранилищами информации. По моим личным наблюдениям, никто из пользователей не интересуется тем, что делают другие коллеги в других структурных подразделениях, если только им не приходится сотрудничать в ходе выполнения различных задач. Преодоление изолированности хранилищ информации может красиво звучать в академических кругах, но не столь хорошо в корпоративном мире.

То же самое относится к классификации на основе выполняемых функций, которая все ещё является догмой в [современном западном – Н.Х.] управлении документами. Однако в реальной жизни построенная чисто по функциональному принципу структура дел и документов не может быть реализована. Почему? Как раз из-за упомянутых выше изолированных хранилищ. Сотрудникам нужна только та информация, которая им требуется для работы, и она обычно организована в соответствии с корпоративной структурой. Корпоративная структура диктует различные права доступа к информации и правила безопасности, и всё это влияет на структуру дел. Приложения компании Microsoft, такие как SharePoint, хотели бы избавиться от структур дел и папок, но - сюрприз, сюрприз! - многие пользователи всё ещё хотят работать с ними. Почему? Очень просто - потому что они знают, где находятся их документы, и не тратят время на их поиски.

Специалисты по управлению. корпоративной информацией/документами должны научиться работать вместе с пользователями, а не против них, принижая их (дрессируя как собак) или навязывая им невыполнимое бремя. А что думаете Вы?

Лючия Стефан (Lucia Stefan)

Источник: сайт LinkedIn

https://www.linkedin.com/posts/luciastefan_i-recently-came-across-a-few-posts-written-activity-7313488996121165825-AZUB

Росстандарт: Опубликована новая редакция стандарта ГОСТ Р 57100-2025 «Системная и программная инженерия. Описание архитектуры»

Стандарт разработан ООО «Информационно-аналитический вычислительный центр» (ООО ИАВЦ) и Комиссией Российской академии наук по техногенной безопасности; внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 022 «Информационные технологии».

Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO/IEC/IEEE 42010:2022 «Программные средства, системы и предприятия - Описание архитектуры» (Software, systems and enterprise — Architecture description), см. https://www.iso.org/standard/74393.html и https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:74393:en .

Во вводной части стандарта отмечается:

«Настоящий стандарт определяет способ, с помощью которого осуществляется выражение описания архитектуры систем, включая основные понятия, точки зрения на архитектуру, структуры и языки описания архитектуры. В настоящем стандарте демонстрируется его использование во взаимодействии с другими стандартами для процесса определения архитектуры системы.

В приложении А проиллюстрирована связь с другими стандартами, в приложении Б приведены примеры целей применения описания архитектуры, а в приложении В даны дополнительные пояснения по взаимосвязи жизненного цикла архитектуры системы с жизненным циклом соответствующего описания архитектуры.

Требования и рекомендации стандарта предназначены для использования организациями, участвующими в создании (модернизации, развитии) и эксплуатации систем и реализующими процесс определения архитектуры системы.»

Содержание стандарта следующее:

Предисловие

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Соответствие

5. Концептуальные основы

7. Рекомендации по структуре и языку описания архитектуры

8. Рекомендации по точке зрения на архитектуру, моделям и методам

Приложение А (справочное): Связь с другими соответствующими стандартами

Приложение Б (справочное): Примеры целей применения описаний архитектуры

Приложение В (справочное): Жизненный цикл архитектуры и жизненный цикл описания архитектуры

Библиография

Источник: сайт Росстандарта

https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&id=265969

пятница, 25 апреля 2025 г.

ИСО: Начата работа над новым стандартом архивных самоклеящихся этикеток ISO 25650

Подкомитет SC10 «Требования к хранению документов и условия обеспечения их долговременной сохранности» (Requirements for document storage and conditions for preservation) технического комитета TC46 «Информация и документация» (Information and documentation) Международной организации по стандартизации (ИСО) начал работу над проектом нового стандарта ISO/AWI 25650 «Информация и документация - Постоянство и долговечность самоклеящихся этикеток, предназначенных для архивных коробов и упаковочных материалов - Требования и методы испытаний» (Information and documentation - Permanence and durability of self-adhesive labels intended for archive boxes and storage materials - Requirements and test methods), см. https://www.iso.org/standard/91018.html .

Данный стандарт установит требования и определит методы испытаний для оценки долговечности самоклеящихся этикеток, используемых на архивных коробах и на иных применяемых для хранения материалах, таких как металл или пластик.

Такие этикетки должны сохранять свои адгезионные свойства и обеспечивать долговечность написанных или напечатанных на них изображений, соответствуя тем же стандартам, что и долговечная бумага.

Область применения стандарта охватывает:

- Этикетки, изготовленные из бумаги, соответствующей стандартам ISO 9706 или ISO 11108, с клеем на основе акрилата;

- Этикетки, хранящиеся в архивных условиях (прохладный, сухой микроклимат; тёмное и защищенное от воды помещение);

- Долговечность размещённого на этикетках печатного или рукописного контента в соответствии со стандартом ISO 11798.

Мой комментарий: Выше упомянуты следующие стандарты:

- ISO 9706:1994 «Информация и документация – Бумага для документов - Требования к долговечности» (Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence), https://www.iso.org/standard/17562.html и https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:17562:en . Публикация новой редакции этого стандарта, которая сейчас находится на стадии финального проекта (FDIS), ожидается в ближайшие месяцы.

В России стандарт адаптирован как ГОСТ Р ИСО 9706-2000 «Информация документная. Бумага для документов. Требования к долговечности и методам испытаний», см. https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138378 . - ISO 11108:1996 «Информация и документация - Бумага для архивных документов - Требования к долговечности и прочности» (Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durability), см. https://www.iso.org/standard/1708.html и https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:1708:en . Публикация новой редакции этого стандарта, которая сейчас находится на стадии финального проекта (FDIS), ожидается в ближайшие месяцы.

- ISO 11798:2023 «Стойкость и долговечность рукописного текста, печатных изданий и копий на бумаге - Требования и методы испытаний» (Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods), см. https://www.iso.org/standard/83118.html и https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:83118:en. О нём см. также мой пост http://rusrim.blogspot.com/2023/12/iso-117982023.html .

Я также уже рассказывала на блоге о работе над новыми редакциями стандартов ISO 9706 и ISO 11108, см. http://rusrim.blogspot.com/2024/02/blog-post_194.html

Стандарт не распространяется на этикетки, подвергающиеся воздействию неблагоприятных условий окружающей среды, изготовленные из недолговечных материалов или использующие другие клеи.

Предметом данного стандарта является критически важный аспект обеспечения долговременной сохранности материалов библиотек, архивов и других учреждений памяти. Обеспечение целостности этикеток имеет ключевое значение для управления и идентификации архивных материалов во времени.

Энди Поттер (Andy Potter)

Источник: сайт LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7311028693953380352

Определены ответственные за разработку нормативно-правовой базы для «электронного» рассмотрения дел об административных правонарушениях

Федеральный закон от 7 апреля 2025 года №60-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»» дополнил федеральный закон от 30 декабря 2001 года №196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» новыми статьями 6.1 - 6.3.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон «разработан во взаимосвязи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым предлагается закрепить в КоАП правовую основу для направления любых процессуальных документов в электронном виде, а также дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях посредством систем видео-конференц-связи и веб-конференции».

Для этого в законе определено, какие органы государственной власти отвечают за установление правил направления процессуальных документов в электронном виде.

Правительством Российской Федерации устанавливаются (статья 6.1):

- Порядок направления органами и должностными лицами, уполномоченными осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, процессуальных документов посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Единый портал), через размещенный на официальном сайте государственного органа в сети «Интернет» личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя и посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также требования к формату таких документов.

Органами исполнительной власти субъектов РФ, с учетом рекомендаций типового положения, утвержденного Правительством РФ, устанавливаются:

- Порядок направления органами исполнительной власти субъектов РФ, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, административными комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми в соответствии с законами субъектов РФ, государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами процессуальных документов посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также требования к формату таких документов.

Банком России устанавливаются:

- Порядок направления Центральным банком РФ (Банк России) процессуальных документов через размещенный на его официальном сайте сети «Интернет» личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также требования к формату таких документов.

Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в пределах своих полномочий определяются:

- Порядок направления вынесенных судьей постановления, определения, решения, предусмотренных статьями 29.9, 30.7, 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, посредством Единого портала, единой системы межведомственного электронного взаимодействия и размещения таких документов в информационной системе, определенной Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, а также требования к формату таких документов.

Правительством Российской Федерации устанавливаются (статья 6.2):

- Порядок подачи (направления) в органы и должностным лицам, уполномоченным осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, требования к формату таких документов и порядок взаимодействия государственного органа с участниками производства по делу об административном правонарушении при использовании размещенного на его официальном сайте в сети «Интернет» личного кабинета юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом рекомендаций типового положения, утвержденного Правительством РФ устанавливается:

- Порядок подачи (направления) в органы исполнительной власти субъектов РФ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административные комиссии, иные коллегиальные органы, создаваемые в соответствии с законами субъектов РФ государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, их должностным лицам документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Банком России устанавливаются:

- Порядок взаимодействия Банка России с участниками производства по делу об административном правонарушении при использовании размещенного на его официальном сайте в сети «Интернет» личного кабинета юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в пределах своих полномочий определяются:

- Порядок подачи (направления) в суд документов, в том числе материалов дела об административном правонарушении, в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.

Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ и Правительством РФ в пределах своих полномочий (статья 6.3) устанавливаются требования:

- к техническим и программным средствам, используемым при организации применения систем видео-конференц-связи и веб-конференции;

- к техническим и программным средствам, используемым при подготовке документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и подписании (заверении) их электронной подписью;

- к использованию сети «Интернет» для направления документов;

- иные требования, связанные с использованием документов при рассмотрении дела об административном правонарушении;

- перечень документов, подлежащих приобщению к делу об административном правонарушении на бумажном носителе.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Мой комментарий: Переход в нашей стране на электронные деловые процессы и электронные документы всё более ускоряется, что требует, в том числе, совершенствования нормативно-правовой базы – а чтобы эта работа не «простаивала», важно назначить ответственных :)

Источник: Консультант Плюс

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=502585

четверг, 24 апреля 2025 г.

ИСО: Опубликована новая, вторая редакция стандарта ISO 16919:2025 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию претендентов на статус доверенного электронного хранилища»

Стандарт подготовлен техническим комитетом ИСО TC20/SC13 «Системы передачи данных и информации о космическом пространстве» (Space data and information transfer systems) на основе свободно доступного стандарта CCSDS 652.1-M-3 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию претендентов на статус доверенного электронного хранилища» (Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Candidate Trustworthy Digital Repositories), см. https://ccsds.org/index.php?gf-download=2025%2F01%2F%2F652x1m3.pdf&form-id=5&field-id=9&hash=97e43c59bde131232e1701ecdd41acfdaf0b02b4f0fedb9600eff31943c65bae (стандарты CCSDS можно также скачать со страницы по адресу https://ccsds.org/publications/allpubs/ ).

В данном случае ИСО лишь предоставляет документу свою обложку. Его настоящим разработчиком является Консультативный комитет по системам хранения данных космических исследований (Consultative Committee for Space Data Systems, CCSDS) – глобальная организация, основной задачей которой является разработка и поддержка стандартов и рекомендаций, связанных с космическими исследованиями. И если стандарты ИСО платные, то идентичные по содержанию документы CCSDS свободно доступны.

Во вводной части документа отмечается:

«В настоящем документе описана рекомендуемая практика CCSDS, на которой может основываться деятельность организаций, проводящих оценку надежности и доверенности электронных хранилищ с использованием последней версии стандарта CCSDS 652.0 (ISO 16363 – о нём см. пост http://rusrim.blogspot.com/2025/03/iso-163632025.html - Н.Х.) и обеспечивающих соответствующую сертификацию. В данном документе специфицированы требования к органам, проводящим аудит и сертификацию электронных хранилищ, на основе показателей, содержащихся в стандарте ISO/IEC 17021-1. Он в первую очередь предназначен для поддержки аккредитации органов, проводящих такую сертификацию.

Мой комментарий:

- ISO 16363:2025 «Системы передачи данных и информации о космическом пространстве - Аудит и сертификация доверенных электронных хранилищ» (Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories), см. https://www.iso.org/standard/87472.html и https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:87472:en ;

- ISO/IEC 17021-1:2015 «Оценка соответствия - Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента - Часть 1: Требования» (Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements, см. https://www.iso.org/standard/61651.html и https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:61651:en ). Стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 в России адаптирован как ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования», см. https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218000 .

Стандарт ISO/IEC 17021-1 содержит основную часть требований к органам, проводящим аудит и сертификацию распространённых типов систем менеджмента. Однако для каждого конкретного типа системы менеджмента требуются специфические дополнительные требования - например, для указания стандарта, на основе которого должен проводиться аудит, и необходимых аудиторам квалификаций.

Настоящий документ содержит (небольшое количество) специфических дополнительных требований к органам, проводящих аудит и сертификацию претендентов на статус доверенного электронного хранилища. Надежность и доверенность (trustworthiness) в данном случае означает, что таким хранилищам можно доверять поддержание в долгосрочной перспективе понятности и пригодности к использованию передаваемой им на ответственное хранение информации, закодированной в цифровой форме.

Для улучшения читаемости нумерация разделов соответствуют нумерации в стандарте ISO/IEC 17021-1. Некоторые подразделы применяются в том виде, в котором приведены в ISO/IEC 17021-1, и они просто обозначены; в противном случае дополнения к подразделам указаны явным образом. В первом случае разделы могут состоять всего из нескольких предложений. Как следствие, настоящий документ следует читать вместе с ISO/IEC 17021-1.

Соответствие содержащиеся в этой рекомендуемой практике CCSDS требованиям в плане компетентности и надежности должно быть продемонстрировано любой организацией или органом, проводящим сертификацию электронных хранилищ.»

Содержание документа следующее:

Предисловие

1. Введение

2. Обзор

3. (зарезервировано)

4. Принципы

5. Общие требования

6. Структурные требования

7. Требования к ресурсам

8. Требования к информации

9. Требования к процессам

10. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

Приложение A (нормативное): Требуемые компетенции в области систем менеджмента доверенных электронных хранилищ (trusted digital repository management system, TDRMS)

Приложение B (справочное): Вопросы безопасности, регистрации в SANA (Space Assigned Numbers Authority, https://sanaregistry.org/ - «Агентство по присвоению космических номеров» - подразделение CCSDS, ведущее разного рода реестры – Н.Х.) и патентные вопросы

Приложение C (справочное): Риски проведения аудита органами, не соответствующими данному стандарту

Источник: сайт ИСО

https://www.iso.org/standard/87473.html

https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:87473:en

Технический комитет CEN 468 Европейского комитета по стандартизации одобрил технические спецификации CEN/TS 18170 «Политика и функциональные требования к сервисам электронного архивирования»

Мой комментарий: О работе над проектом технических спецификаций «Политика и функциональные требования к сервисам электронного архивирования» (Policy and functional requirements for the electronic archiving services, французское название Pratiques et exigences fonctionnelles pour les services d'archivage electronique), я уже писала на блоге см. посты https://rusrim.blogspot.com/2024/03/tc468-cen.html , https://rusrim.blogspot.com/2024/06/blog-post_04.html , https://rusrim.blogspot.com/2024/06/blog-post_13.html , https://rusrim.blogspot.com/2024/10/cen-eidas.html , https://rusrim.blogspot.com/2024/11/cen.html и https://rusrim.blogspot.com/2025/01/cen-cents-18170.html

Работали 20 экспертов, были проведены бесчисленные встречи, - но теперь дело сделано. Проект технических спецификаций CEN/TS 18170 «Политика и функциональные требования к (квалифицированным) сервисам электронного архивирования» одобрен техническим комитетом TC 468 Европейского комитета по стандартизации (Comité Européen de Normalisation, CEN).

Я поздравляю всех коллег! Было здорово сотрудничать в работе со всеми членами рабочей группы CEN/TC 468/WG1. Особую благодарность я хочу выразить координатору группы WG1 Кристиану Дюбуру (Christian Dubourg) - Вы проделали выдающуюся работу в качестве координатора, чтобы добиться объединения различных точек зрения и интересов в согласованные решения. Для меня большая честь участвовать в деятельности по стандартизации вместе с Вами. Те же слова благодарности я бы хотел сказать также в адрес со-координатора группы Андреа Качча (Andrea Caccia) и координатора технического комитета CEN/TC 468 Северин Денис (Séverine Denys) – спасибо за великолепное руководство!

У нас были сложные дискуссии, и Кристиану и Андреа было действительно непросто согласовать различные взгляды на данный вопрос, существующие в Европе, однако именно в этом и заключается суть общеевропейских стандартов, которые учитывают максимально широкие европейские интересы.

Сервис архивирования дополняет существующий сервис обеспечения долговременной сохранности, обеспечивая долговечность и читаемость электронных данных и электронных документов и после устаревания соответствующих технологий, - по крайней мере, в течение сроков хранения документов, связанных с их юридической или договорной ценностью, - сохраняя при этом их целостность и точность сведений об их происхождении. Это одна из новых доверенных услуг, предусматриваемых европейским законом eIDAS.

Скриншот итогов голосования по проекту технических спецификаций (замечу, что нашлась-таки одна страна, которая проголосовала «против» - Н.Х.)

Мой комментарий: официальная публикация документа ожидается в конце мая.

Штефан Швальм (Steffen Schwalm)

Источник: сайт LinkedIn

https://www.linkedin.com/posts/activity-7318995730776375298-hEjT

среда, 23 апреля 2025 г.

Будущее архитектурных и строительных технологий в 2025 году

Архитектурная и инженерно-строительная отрасль (architecture, engineering, and construction, AEC) в 2025 году готова к значительному технологическому прогрессу. Инновации приведут к трансформации традиционных практик и повысят эффективность во всем секторе. В число основных тенденций, которые развиваются в отрасли, входят широкое внедрение искусственного интеллекта (ИИ), всё более широкое использование облачных решений и интеграция передовой аналитики данных.

Одним из наиболее заметных изменений является растущее внедрение ИИ и машинного обучения в строительные процессы. ИИ может анализировать данные с целью прогнозирования потенциальных проблем, что позволяет компаниям устранять проблемы на ранних стадиях и экономить деньги. Ожидается, что эта прогностическая способность произведёт революцию в управлении рисками и контроле качества в рамках строительных проектов, что приведет к повышению безопасности и экономической эффективности.

Применение облачных технологий также набирает обороты, при этом потребности компаний строительной отрасли в хранении данных ежегодно возрастают на 50,3%. Этот переход к облачным решениям способствует сотрудничеству и доступности данных для всех проектных групп. Облачные решения для хранения данных и для поддержки коллективной работы становятся все более привычным элементом деятельности организаций строительной отрасли.

Ещё одной тенденцией, которая изменит отрасль, является внедрение робототехники и автоматизации. Автоматизируются такие работы, как сварка, подъём тяжелого оборудования и даже сухая кладка стен (drywalling), что позволяет сотрудникам сосредоточить своё внимание на более стратегических аспектах строительства.

Эти технологические достижения не лишены своих проблем. Отрасль сталкивается с потребностью повышения квалификации сотрудников, чтобы те могли использовать новые технологии; а также с необходимостью решения проблемных вопросов, связанных с безопасностью данных и правом собственности на данные в облачных системах.

Дик Вейсингер (Dick Weisinger)

Источник: блог компании Formtek

https://formtek.com/blog/the-future-of-architecture-and-construction-technology-in-2025/

Усиливается защита информации об отдельных категориях лиц, содержащейся в информационных системах и/или базах данных

Федеральный закон от 28 февраля 2025 года №23-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внёс изменения в 7 федеральных законов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «в настоящее время, в эпоху стремительного развития технологий, большинство из которых связаны с обработкой данных (включая искусственный интеллект), в том числе в условиях развития различных государственных программ и проектов, связанных с цифровой трансформацией, сквозными цифровыми технологиями вопрос обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, содержащихся в информационных системах и (или) базах данных, становится наиболее актуальным».

Статья 6 «Условия обработки персональных данных» федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» дополнена частью 1.2, в которой установлено, что обработка персональных данных:

- сотрудников органов федеральной службы безопасности;

- лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе;

- подлежащих государственной защите судей;

- должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов;

- сотрудников органов внешней разведки Российской Федерации;

- лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе;

- сотрудников органов государственной охраны;

- лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе;

- подлежащих государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;

- сотрудников органов внутренних дел;

- лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе.

- осуществляется с учётом особенностей, предусмотренных соответственно федеральными законами:

- №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»;

- №45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»;

- №5-ФЗ «О внешней разведке»;

- №57-ФЗ «О государственной охране»;

- №119-ФЗ О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

- №3-ФЗ «О полиции».

В статья 18 «Обязанности оператора при сборе персональных данных» часть 5 изложена в новой редакции

Было: 5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Стало: 5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся за пределами территории Российской Федерации, не допускаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Мой комментарий: Если ранее закон содержал требование об использовании для обработки ПДн баз данных, которые находятся только на территории Российской Федерации, то теперь введён явный запрет на использование баз данных, находящихся за пределами РФ.

Статья 19 «Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке» дополнена частью 15, в которой установлено, что оператор обязан обрабатывать персональные данные таких лиц также с учетом специального законодательства (см. выше).

Мой комментарий: Ужесточение требований к защите информации об отдельных категориях лиц, содержащихся в информационных системах и базах данных, на сегодняшний момент, становится всё более актуальным вопросом. Отмечу, что перечень лиц, информация о которых требует усиленной защиты, весьма внушительный.

Источник: Консультант Плюс

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=236742

вторник, 22 апреля 2025 г.

Когда исчезают сообщения, исчезает и подотчётность - Размышления об эфемерности и управлении государственными документами

Как человек, проработавший ряд десятилетий в сфере архивного дела и управления информацией, я видел, как технологии приходят и уходят – при этом каждая из них обещала большую эффективность, мобильность и/или безопасность. От микрофильмов до электронной почты, от сетевых дисков до облачных вычислений мы адаптировали и внедряли инновации, переосмысливая по ходу дела миссию архивов. Однако ни одно нововведение не затронуло основные принципы нашей работы в такой степени, как обмен эфемерными сообщениями (ephemeral messaging).

Исчезающие сообщения теперь стали распространённой функциональной возможностью современных платформ информационного обмена, таких как WhatsApp, Signal, Snapchat и даже Slack и Microsoft Teams. Эти инструменты часто включают функции автоматического удаления, шифрования и контролируемые пользователем настройки сроков хранения. Для многих людей, это нужные им функциональная возможность, а не какая-то ошибка. Она позволяет уменьшить замусоривание, способствует защите персональных данных и обеспечивает определенный уровень «правдоподобного отрицания». Одна ко в рамках государственной службы та же самая непостоянность контента является экзистенциальной угрозой целостности государственного документооборота.

Документы, которые не предполагаются быть долговечными

Законы о государственных документах существуют для обеспечения прозрачности, защиты институциональной памяти и защиты прав управляемых субъектов. Эти законы предполагают, что если документ создан или получен в ходе ведения государственной деятельности, то он будет сохранён, классифицирован и в конечном итоге сделан доступным для общественности. Эфемерные сообщения, однако, переворачивают эту презумпцию с ног на голову. Соответствующие инструменты созданы, чтобы избегать сохранения документов. Они разрушают контекст, стирают происхождение и обходят все политики управления жизненным циклом информации, на разработку которые мы потратили годы.

Традиционное управление документами полагается на стабильные объекты с известными ответственными хранителями и отыскиваемыми метаданными. Эфемерные же сообщения исчезают до того, как их можно должным образом зафиксировать (захватить), не говоря уже о проведении экспертизы ценности. Ущерб здесь не только юридический; он также эпистемологический. Если сообщение исчезает преднамеренно, то это подрывает нашу способность подтвердить его аутентичность или даже его существование. Для тех из нас, кто знаком с наукой дипломатикой, изучающей надежность документов и их форму, трудно не увидеть в этом атаку на саму идею документа и документирования.

Государственная деятельность, осуществляемая в тени

Этические последствия такой эфемерности совершенно ясны. Когда государственные служащие используют исчезающие сообщения в ходе своей официальной деятельности, они тем самым намеренно подрывают подотчётность. Последствия мы наблюдали собственными глазами. Федеральных чиновников, губернаторов штатов, а в зарубежных странах - даже членов кабинета министров ловили на использовании приложений для обмена эфемерными сообщениями в ходе ведения переговоров, разработки политик и общения во время кризисных ситуаций. Общественная реакция в таких случаях всегда одинакова: возмущение, подозрения и подрыв доверия.

С давних пор мы знаем, что средство формирует сообщение. В этом случае оно также формирует состав той информации, которая выживает. Если мы позволим платформам обмена исчезающими сообщениями стать нормой при информационном обмене в государственном секторе, то мы рискуем создать будущее, в котором процессы принятия ключевых решений не оставят следов. Это не просто проблема управления документами; это проблема демократии.

Наши инструменты должны эволюционировать, однако наши принципы должны оставаться неизменными

Решение проблемы заключается не в том, чтобы запрещать все новые технологии. Ранее мы уже справлялись с инновациями и приспосабливались к ним. Мы, однако, должны настаивать на том, чтобы государственная деятельность осуществлялась документируемым, доступным и подотчётным способом. Это может означать настройку платформ таким образом, чтобы обеспечивалось сохранение сообщений; разработку рабочих процессов экспорта информации; и/или требование наличия достаточно полной документации в тех случаях, когда имеет место использование инструментов обмена эфемерными сообщениями.

Это также означает пересмотр наших законов, системы обучения и ожиданий. Руководители органов исполнительной власти должны подавать пример. Представители служб управления документами должны участвовать в принятии решений о внедрении новых инструментов обмена информацией. Сотрудники на всех уровнях также должны понимать, что удобство работы не может достигаться за счёт небрежного отношения к государственным документам.

Мы [архивисты и специалисты по управлению документами – Н.Х.] являемся хранители памяти в эпоху забвения. Наша работа – «держать строй» и настаивать на том, что, если нечто достаточно важно, чтобы его высказать, оно также достаточно важно, чтобы его сохранить. Использование эфемерных сообщений может продолжится, но также останется неизменной и наша приверженность сохранению документальных свидетельств процессов государственного управления.

Эндрю Поттер (Andrew Potter)

Источник: сайт Substack

https://substack.com/inbox/post/160207272?r=5cqz6j